Para os homens e mulheres de vida imensa não pode haver uma biografia simples. Quando temos dificuldade em compreendê-los e não podemos apenas acorrentá-los para sempre com as grilhetas da profissão, fazemos uma descrição factual da sua passagem pelo mundo, relevando um feito, uma curiosidade, uma breve mudança. Cem anos depois de nascermos, muitos dos que nos conheceram profundamente já cá não estão e resta-nos essa cronologia sem encanto. Onde encontramos, então, a vida a ser celebrada num centenário?

Fernando Namora (n. 15 de abril, 1919) foi, nas suas próprias palavras, homem, médico e escritor. E dentro dessa definição simples foi um universo de contradições, de frustrações, de deslumbramentos. Nasceu numa época em que se começava a afirmar a ideia de um “homem de cultura integral” (Bento de Jesus Caraça), um homem que não se limitasse a andar pela vida, mordendo a própria cauda. E talvez seja a partir daí que descobrimos Namora. Foi um tio que, em criança, lhe mostrou outros mundos nos livros de Gorki e Émile Zola e com eles a consciência do outro. Tendo crescido numa família pequeno-burguesa, viu o pai ser consumido por um cancro e, para não dececionar a mãe depois de todo aquele sofrimento, acabou por seguir a vontade da família, frequentando a Faculdade de Medicina em Coimbra contrariado. Fez parte da geração de 40 com Carlos de Oliveira, João José Cochofel (seu irmão de Coimbra), Joaquim Namorado e João Gaspar da Costa e com eles desenhou um pouco daquilo que viria a ser o Neorrealismo português, muito inspirado por Afonso Duarte na poesia telúrica (a sua contribuição para o Novo Cancioneiro é, aliás, “Terra”) ou Abel Salazar, por tantos motivos que valeriam, aqui, um outro texto. Casou, teve filhos, foi um João Semana em Monsanto e Pavia. Viveu numa Lisboa de grandes contradições. Foi um dos primeiros autores portugueses a ser amplamente traduzido. Tudo isto está documentado e ajuda, claro, a criar uma ideia sobre Namora não muito diferente da de qualquer outro artista. Mas não é suficiente.

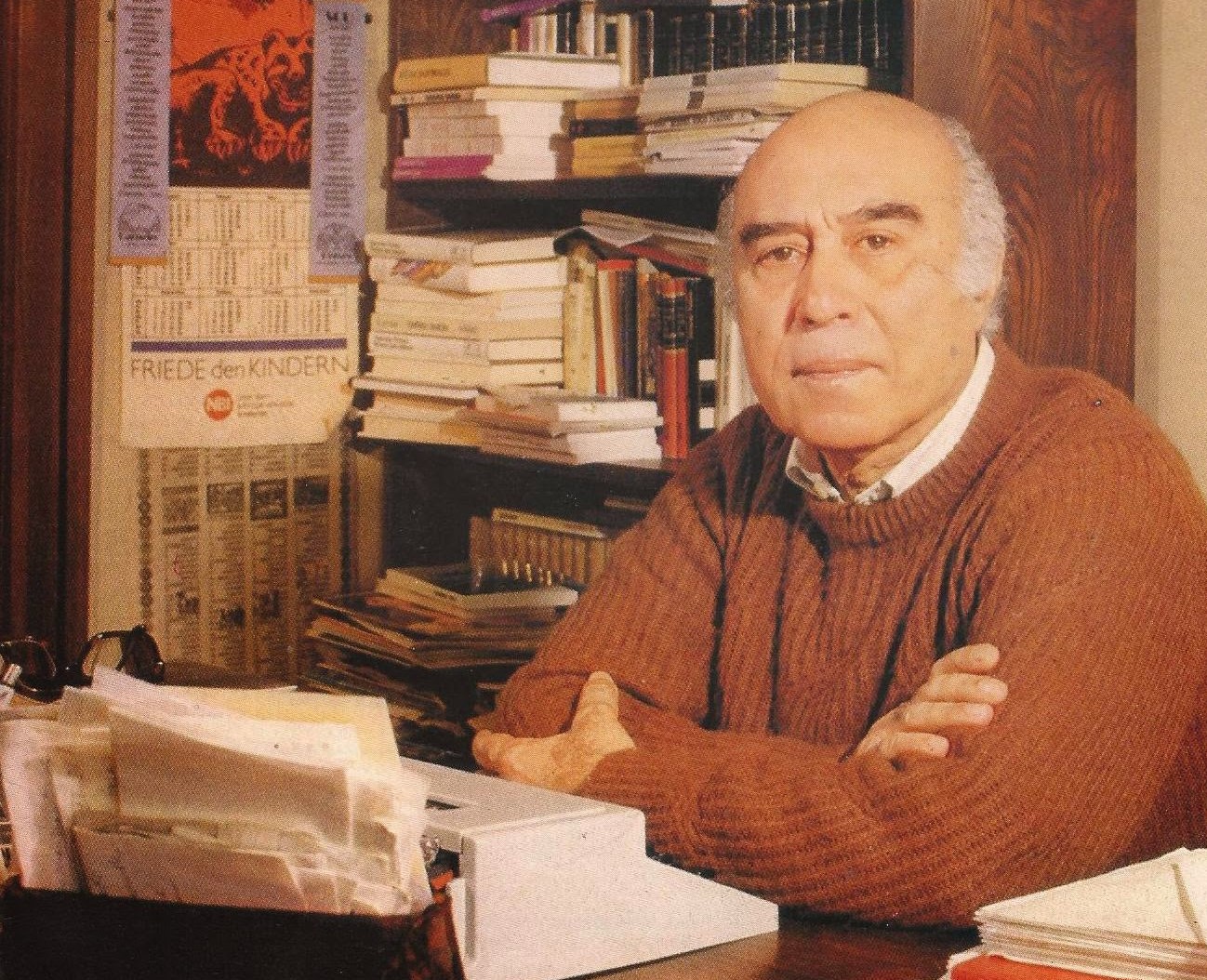

Porque tem Namora aquele ar circunspecto e triste que as fotografias mais antigas nos dão, antes do sorriso aberto e franco que exibe na sua imagem mais popular? É na poesia e nos romances deste então jovem médico que vamos descobrir a intimidade torturada, a procura constante de uma luz que teimava em não vir. Procurou, inconformado. Chega a parecer, por vezes, nas suas personagens, que se desiludia de tal forma com as pessoas que as abandonava à sua sorte. Disse, muitas vezes, que não tinha interesse em contar a realidade e que preferia a ficção. Mas, como disse bem o seu amigo Joaquim Namorado, Namora não se limita a contar uma história ou a ser um médico burocrata. Ele intervém no meio, como homem, médico e escritor e “empresta a sua inteligência e sensibilidade às personagens” que viviam num mundo bem real de abandono, de fome, de ignorância e de tantas outras idiossincrasias que o fizeram duvidar de tudo. Era aqui que as suas várias dimensões se cruzavam, que se enredavam no meio das palavras, num remoinho desorientador ou, como o próprio diz na sua autobiografia, uma “desintegração libertadora” (“Autobiografia”; o jornal; 1987). Sentimo-lo, até, perdido.

Em cada percurso que fazemos com Fernando Namora, encontramos, por fim, uma luz. Não está numa resposta, numa conclusão moralista ou na tragédia. Está, isso sim, como o próprio, por detrás desta nossa condição de homens e mulheres, nesta química do mundo, que nos junta, que nos separa, que nos distingue. Está na criança que nasce, no pão que acaba por aparecer, no sol da manhã, no céu estrelado, no gozo da chuva na cara, nas grandes paisagens amplas ou no reboliço da cidade. E é essa maravilha que ele nos ajuda a encontrar. [O Museu do Neo-Realismo exibe, até novembro, uma exposição evocativa dos 100 anos de Fernando Namora, com curadoria brilhante do Prof. Doutor António Pedro Pita.]