No momento em que estas linhas são redigidas, o genocídio em Gaza prossegue. Só nesse estreito território, foram assassinadas por Israel cerca de 60 mil pessoas (70% das quais nas suas próprias habitações, a maioria crianças e mulheres), incluindo-se ainda nesta barbárie 224 trabalhadores humanitários (quase todos de agências da ONU) e ainda 180 jornalistas.

Enquanto massacrava Gaza, com o apoio logístico e militar dos EUA (ainda na Administração Democrata/Biden) e de outros países da União Europeia, Israel encontrou forças para desferir ataques militares sobre outros países vizinhos como o Líbano, o Iémen e a Síria. No caso sírio, após anos de destruição do país em sucessivas operações e ocupação militar por grupos filiados à conhecida Al-Qaeda, e também estes grupos apoiados por Israel, EUA, Turquia, entre outros, verificar-se-ia mais uma “mudança de regime” ao agrado do denominado “ocidente”.

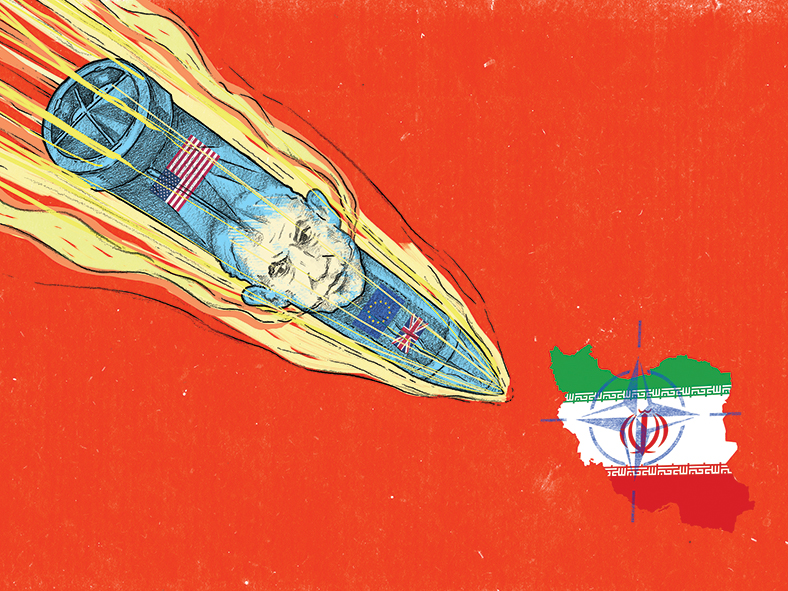

Foi neste contexto de “guerra quente”, que em 13 de junho, Israel iniciou o seu ataque ao Irão, contra dirigentes militares e políticos, infraestruturas civis e militares, órgãos de comunicação social e instalações do designado “complexo atómico”. Os objetivos parecem claros: a destruição do programa nuclear iraniano, despoletar uma mudança de regime em Teerão e destruir a capacidade balística do Irão.

Há várias décadas que Israel, secundado pelos EUA, anuncia que o Irão se abeira de possuir a bomba atómica, nunca apresentando prova ou evidência, lembrando o esdruxulo caso das “armas de destruição maciça” de Saddam. Ainda assim e apesar das acusações israelitas, no início do junho, perante o Senado dos EUA, Tulsi Gabbard, Diretora da Inteligência Nacional afirmava que “o Irão não persegue uma arma nuclear” (BBC, 13/6/25).

Após o ataque israelita, entretanto acrescido de sucessivas declarações incendiárias de Trump, com ameaças ao líder Kamenei como “ele é um alvo fácil para nós – nós não o vamos retirar (matar!) pelo menos por enquanto” (Aljazeera, 17/6/25), o Irão respondeu militarmente, ultrapassando com alguma eficácia a famosa “cúpula de ferro” que protegia Israel.

As constantes referências a uma bomba atómica iraniana foram um veículo argumentativo para outras ambições que se revelam entre descuidos de oratória e excessos na retórica belicista. É incompreensível que Israel, que nunca admitiu possuir a bomba atómica mas que recorrentemente insinua possuir, se arrogue no direito de impedir que outros possuam um programa nuclear para fins civis (sem provar fins militares). Isto enquanto o Irão é consistentemente escrutinado pela Agência Internacional de Energia Atómica, coisa que Israel nunca permitiu, em violação da Resolução do Conselho de Segurança da ONU (UNSCR 487/81) e na mesma lógica que justifica a sua recusa em aderir ao Tratado de não-Proliferação de Armas Nucleares.

Entretanto, os líderes políticos do “velho continente” empenham-se em prosseguir com o ciclo de confluência total (para dizer o mínimo) com as posições e ambições de Washington e Telavive. Recuperando a situação na Palestina e o genocídio em curso, verifica-se a coexistência de uma solidariedade ao ataque israelita com o argumento “hamas” entre tímidos apelos para a entrada de ajuda humanitária, mas em que, em momento algum, se enfrentou a ação de Israel. Numa gritante dualidade de critérios com outros conflitos recentes.

Ainda neste sentido, são elucidativas as referências do PM inglês Keir Starmer aos seus soldados ao largo da costa cipriota “nós não podemos necessariamente dizer ao mundo o que estamos a fazer aqui” (gov.uk, 10/12/24), ou ainda mais desavergonhadamente do novo líder alemão Friedrich Merz, “Israel está fazer o trabalho sujo por nós no Irão” (Deutsche Welle, 17/6/25). Quanto aos líderes institucionais da UE, de Leyen a Costa, passando pela inefável chefe de diplomacia Kaja Kallas, apenas se conhece a contínua obsessão com a Rússia (com os efeitos práticos que se vê) e uma rendição a Trump após sucessivos queixumes.

A ingerência dos EUA sobre o Irão tem muitas décadas, começando pelo papel da CIA no golpe de Estado que derrubou o presidente democraticamente eleito Mosaddeq, em 1953, após a nacionalização da indústria petrolífera. No que participaram além da CIA, o próprio governo inglês, como foi recentemente desclassificado (Guardian, 19/8/23). Em seu lugar e até à revolução islâmica, o país foi governado pelo odioso regime do Xá Reza Pahlavi – uma cruel ditadura real de múltiplas opulências mas subserviente ao exterior, apoiada pela cruel polícia secreta SAVAK. E é precisamente a descendência de Reza Pahlavi, que em 1979 fugiu para os EUA (pois…), que pretende agora corporizar a mudança de regime ambicionada por Israel e EUA e pelos líderes europeus.

Segundo o insuspeito Washington Post (13/6/25) “o ataque de Israel ao Irão estava a ser preparado há anos”. Ora, esta afirmação conflui com a retirada dos EUA do famoso Acordo Nuclear com o Irão, ou o assassinato em solo iraquiano do general iraniano Soleimani, ambas pela mão de Trump. Ainda, neste sentido, foram claras as ambições do Ministro da Defesa israelita, Israel Katz, ao afirmar que o líder do Irão “não pode continuar a existir” (Diário Notícias, 19/6/25).

O recente ataque militar dos EUA ao Irão, a alegadas instalações atómicas (o que só por si constitui crime de guerra), envolvendo mais de 125 aeronaves, incluindo mísseis Tomahawk e um submarino de mísseis guiados Foi mais um passo numa escalada belicista, que se na circunstância imediata pretendeu salvar Israel da revanche do Irão, os objetivos superiores superiores estarão a Oriente do Irão – na China. Entretanto, fica a dúvida, se para Israel e EUA, mais que a sua liderança atual, não é este Irão soberano e integral que “não pode continuar a existir”.