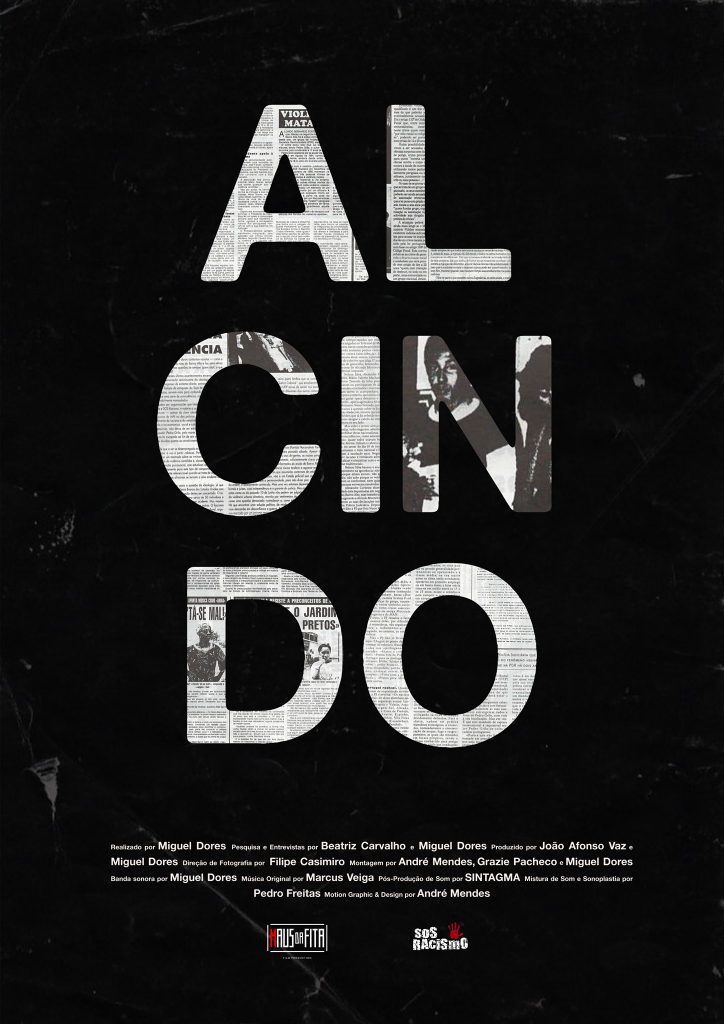

Cerca de 800 espetadores esgotaram o São Jorge para assistir ao filme “Alcindo”, sobre o assassinato de Alcindo Monteiro, por neonazis, em 1995. Miguel Dores não esqueceu a noite em que, ainda adolescente, lhe contaram os pormenores. É ele que assina o documentário que acaba de ganhar o Prémio do Público no DocLisboa, um trabalho que pretende falar do racismo no presente, através do passado. Não quer que se perdoe ou se esqueça a morte do jovem cabo-verdiano. E não tem dúvidas. Este documentário é um grito contra o fascismo.

Porquê fazer um documentário sobre o Alcindo Monteiro?

Eu diria que esta é uma história que me impacta pessoalmente há muito tempo. A primeira vez que fui ao Bairro Alto, com amigos do meu irmão mais velho, lembro-me perfeitamente de me contarem a história do Alcindo Monteiro com o dedo apontado “foi aqui que aconteceu” e mostrarem-me o trajeto todo. Essa história acompanhou sempre a minha vida noturna, que era no Bairro Alto inicialmente, e o Bairro Alto sempre foi um lugar de ritualização desta tensão social que era o possível encontro de skinheads neonazis.

Depois, mais tarde, com a minha participação na cena punk [fez parte da banda Sobressaltos e esteve envolvido na Taberna Ocupada pela Cultura na Amadora], o que se passou era muito lembrado nesse seio como a história que não perdoamos e a história que queremos que não seja esquecida. Isto foi sempre importante na minha construção enquanto sujeito mas eu diria que há um momento, ali em 2019, em que nos começamos a aperceber de que dentro de um cenário mundial de reconstrução de projetos nacionalistas e conservadores, há uma higienização de figuras fascistas em curso em Portugal. O ano começa logo com uma coisa muito reveladora que foi o grande destaque dado a Mário Machado, no programa do Goucha, e que era feito no contexto de uma manifestação que se chamava “Salazar faz muita falta”.

Esse ano, também é quando se cria o Movimento Zero e quando André Ventura é eleito deputado. Começa uma etapa de reconstrução de um movimento de extrema direita em Portugal e eu estava a definir a minha tese de mestrado nesse momento e a perceber todas essas dimensões que estavam a acontecer na sociedade portuguesa e pensei “fazer neste momento um documentário sobre o caso Alcindo Monteiro é uma forma de falar sobre tudo isto que estamos a viver, sobre todo este processo social”.

Acho que o que aconteceu em 2020 acaba por ser revelador do quão importante era fazer um documentário sobre o Alcindo Monteiro. O ano abre com o assasinato de Giovani, a seguir temos o caso da Cláudia Simões, do Ihor Homeniuk, do Bruno Candé. Há xerifes da extrema-direita que clamam pela construção de um domínio público racializado e isto tem consequências na construção de tensões e ódios sociais que levam a uma violência racial acentuada. Foi justamente o que aconteceu no caso do Alcindo Monteiro e naquele período, nos inícios dos anos 90.

Cresceste na Amadora e vens de uma família comunista. Achas que isso, de certa forma, te ajudou a construir a tua visão do mundo?

Eu não compreendia porque é que eu passava para o secundário ou para o ensino universitário mas uma percentagem alta dos meus colegas negros não, não compreendia a raiva deles perante a escola, e numa escola que tinha matrizes racistas bastante vincadas, desde logo nos programas.

Sem dúvida. Não só de uma família comunista mas também, da parte do meu avô paterno, havia uma grande consciência e uma grande experiência na relação com os movimentos anti-coloniais, que ele me foi sempre comunicando. Essa dimensão é bastante importante. A questão da Amadora é importante, eu diria, porque a minha família ajudou-me num pensamento sobre as matrizes de classe de opressão e ajudou-me a compreender fenómenos sociais que se dão na cidade da Amadora, como o racismo. Havia uma grande presença de estudantes africanos nas escolas e essa presença obrigava-me a ressemantizar-me fora das lentes do nacionalismo. Ou seja, essa ideia do que é ser português, era uma coisa que era muito distante de mim. Sempre convivi entre pessoas que ouviam kuduro e kizomba. Essa socialização impacta na forma como eu construo a minha identidade social e, portanto, a minha forma de pensar o mundo. Eu não compreendia porque é que eu passava para o secundário ou para o ensino universitário mas uma percentagem alta dos meus colegas negros não, não compreendia a raiva deles perante a escola, e numa escola que tinha matrizes racistas bastante vincadas, desde logo nos programas. Acho que foi a tentativa de entender essa realidade principal que mais me marcou no percurso académico.

Ainda por cima, viveste um tempo no Brasil e tens uma grande relação com essa realidade. Participas até, em Lisboa, num grupo de maracatu. Entendes que isso também te ajudou, de certa forma, a situar-te nesse campo do anti-racismo e do antifascismo?

Sim, não há detalhe do Brasil que possa ser afastado da dimensão racial. É o maior país negro de brancos no mundo. Isto na medida em que o capital é branco mas as pessoas, a maioria da população, é negra. Só a Nigéria tem mais negros do que o Brasil e é um país com muita dificuldade em pôr pontos finais. A transição para o império brasileiro é uma transição absolutamente manhosa, o mesmo se pode dizer da república, o mesmo se pode dizer do fim da escravatura, o mesmo se pode dizer do fim da ditadura militar. Ou seja, não há pontos finais na história do Brasil, e isso faz com que a história colonial esteja muito viva em toda a forma como se estruturam as relações sociais e viver essa realidade e percebê-la, perceber o peso dela, ajudou-me a compreender a importância de me posicionar no mundo enquanto anti-racista.

Porque é que achas que as pessoas devem ver este filme?

O filme procura, a partir deste caso, discutir uma forma sistémica de racismo e como é que a sociedade se estrutura para a produção de linchamentos sociais e para a produção de um patrulhamento e de um clima de segurança associado a figuras que se tornam inimigos públicos.

Aquilo que menos esperaria neste filme é que se fizesse um close up sobre os nazis e que houvesse uma interpretação isolada dos nazis. O filme é exatamente o contrário. O filme é um grande plano sobre Portugal. É um filme que procura fazer uma metonímia entre esta noite longa, a de Alcindo Monteiro, e uma época. O objetivo é olhar para o que aconteceu nessa noite mas também as articulações desta noite com uma constelação de temas que nos permitem perceber um processo social, e portanto todos os fenómenos que estão ligados a este caso. Como a construção da CPLP, a Expo98, as leis de regularização extraordinárias criadas pelo Dias Loureiro num tempo de muito subemprego, da desindustrialização que o país vivia nos anos 90.

O filme procura juntá-los como uma espécie de constelação que tem como estrela guia o caso Alcindo Monteiro. Portanto, a importância que eu dou a que as pessoas vejam este filme é a importância de pensar o racismo como um fenómeno com agentes concretos, com politizações sociais, das quais partem as ações reivindicativas. Mas também pensar o racismo como uma estrutura que permeia a totalidade das relações sociais.

O filme procura, a partir deste caso, discutir uma forma sistémica de racismo e como é que a sociedade se estrutura para a produção de linchamentos sociais e para a produção de um patrulhamento e de um clima de segurança associado a figuras que se tornam inimigos públicos. Então, o filme parte dessa estrutura de explicar o que é que aconteceu nesse momento, escutar as vítimas diretas deste caso, a família e os amigos do Alcindo, mas também observar como é que a sociedade se posiciona sobre este caso e como é que a sociedade se vinha construindo durante os anos 90.

Como é que reagiu a família do Alcindo à ideia de avançares com este trabalho?

A família teve uma postura bastante corajosa em relação a isto desde o início, porque percebem a importância de se falar do caso de forma a que não volte a acontecer. Percebem a dimensão que extrapola o âmbito da dor familiar. Ainda assim, aquilo que delineámos fazer enquanto grupo, e isso marcou a forma como fomos conseguindo trabalhar com a família, foi de não fazer um trabalho rápido ou exigir à família que trabalhasse connosco de uma forma apressada. Uma meta que tínhamos era, por exemplo, nunca gravar com intervalos menores de dois meses porque, obviamente, estamos a falar de uma dor profunda e de uma memória traumática.

Não queríamos trazer para a família uma abordagem a este tema que os massacrasse com esta memória, não é uma história para estar a ser falada e lembrada constantemente. Gravámos com a família e construímos esta história com a família, sempre com grande espaçamento de tempo e isso foi uma das razões para o facto do filme ter demorado dois anos. Levou-nos a um trabalho insistente, com sessões de visualização do filme na casa da família para repensar o próprio corte consoante o interesse da família.

Na construção do documentário, conseguiste arrecadar 12 mil euros em praticamente 10 dias através de crowdfunding. Sentiste que as pessoas queriam que este filme fosse feito?

Sempre que eu falava a várias pessoas de que estava a fazer este filme, sentia uma grande ansiedade, sentia que queriam que fosse feito.As pessoas falavam com outras que depois vinham falar comigo sobre o filme. Ou seja, a expetativa era grande. Por uma série de razões, este caso causou, em vários setores da população, muita comoção. Ainda assim, não esperava isto e só assisti a essa expressão da comoção generalizada em relação a este caso quando fizemos o crowdfunding. Foi o momento em que se concretizou aquilo que eu sentia ser uma contra-memória, na medida em que ela não é oficial. Não é de forma oficial que esta memória é preservada. Mas as pessoas recordam-se desta história e lembram-na para lembrarem aquilo que não querem que volte a acontecer.

Também tiveste o interesse de contar a história das outras vítimas dessa noite. Ainda há muito desconhecimento sobre o que aconteceu?

O que há de não compreendido dessa noite é justamente essa dimensão genocida.

Acho que há um grande desconhecimento sobre a forma como este linchamento racial se sucedeu. É coletivo, há uma intencionalidade e as agressões são feitas todas mesma forma. Com intensidades diferentes, nesta noite vários espancamentos são feitos com recurso ao cerco em grupo, com desferimento de golpes letais à cabeça das vítimas, e constantes verbalizações de vontade expressa de matar pessoas negras durante o trajeto, tudo isto provado em tribunal. Portanto, como já diziam na altura várias organizações sociais, não tem nenhum sentido a retirada de crime de genocídio de cena no final do processo do tribunal, porque de facto ao olhar para o processo, ao ler o acórdão, e se pensarmos na aplicação deste crime contra a humanidade, percebe-se a clareza deste gesto enquanto um gesto genocida. O que há de não compreendido dessa noite é justamente essa dimensão genocida. O facto de ser um crime contra a humanidade e um crime coletivo, um crime contra várias pessoas e que, portanto, tem uma importância política, no sentido da responsabilidade política.

Com a extrema direita a ganhar força, achas que este filme pode ser uma ferramenta para ajudar a combatê-la?

É por isso que o faço.

Em 1994, o Tribunal Constitucional extinguiu o Movimento de Ação Nacionalista (MAN), de que faziam parte vários dos responsáveis pelo assassinato do Alcindo Monteiro. Isto mostra que as instâncias judiciais não resolvem tudo? Ou seja, a extinção de organizações fascistas por si só não parece eliminar o perigo do próprio fascismo.

Salazar declarava que Portugal era o inventor do multirracialismo e que racistas eram os movimentos de libertação.

Eu traria um debate sobre a questão da ineficiência penal em casos de reincidência. Para além da questão do MAN, nós também já temos vários casos de reincidências de assassinos ou de participantes desta noite, de agressores desta noite, em outros crimes de ódio, seja racial, seja por outros motivos. A ação penal não transforma a sociedade. E temos de adicionar uma outra forma de justiça que parte do princípio que existe uma responsabilidade política que é imprescritível, a responsabilidade política sobre aquilo que nós não queremos que aconteça e sobre aquilo que nós não podemos tolerar.

Isto, desde logo, parece uma coisa que poderia ser óbvia, mas analisando as matérias que foram divulgadas e os discursos públicos das figuras do Estado português da época, quer no caso do MAN, quer no caso do assassinato do José Carvalho, quer no caso do Alcindo Monteiro, colocam-se sempre as figuras, como Mário Soares e Cavaco Silva, sobre o espectro de que é preciso combater a guerra com a paz, de que é preciso combater a intolerância com a tolerância. É um discurso irresponsável, um discurso que não percebe também a articulação com uma negação da dimensão da violência racial, que é uma dimensão histórica. Esta é uma ladaínha inventada na história da colonização que tem um grande pai teórico que é Salazar. Salazar declarava que Portugal era o inventor do multirracialismo e que racistas eram os movimentos de libertação. Então, toda esta dimensão da negação da violência e da tolerância com que enfrentamos a nossa história faz com que nós consigamos conviver ao longo da nossa história recente com uma série de massacres coloniais sem que haja um trabalho que trate como crimes contra a humanidade.

Este é o teu primeiro filme. Tens outros projetos em mente?

Sim, mas nenhum deles com substância suficiente para ainda poder chamá-los filmes. Mas gostava de continuar, sem dúvida.